|

|

茨城県旅行観光ガイド『鹿島神宮』 |

|

|

Vol . 96 |

| 鹿島神宮 |

| (茨城県 鹿嶋市) |

|

|

| ‐ Ibaraki ‐ |

| 茨城 |

| Presented By 星★聖 |

|

|

鹿島神宮(茨城 鹿嶋) |

|

| ■国内旅行観光ガイド『名勝・史跡★百景』

> 鹿島神宮 |

鹿島神宮をご覧になるにあたって 鹿島神宮をご覧になるにあたって |

|

|

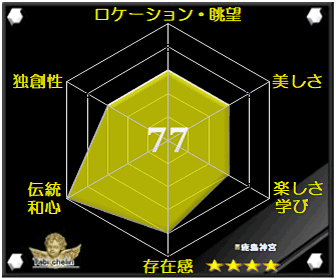

■ 鹿島神宮とは?

|

茨城県鹿嶋市にある、紀元前660年創建の常陸国一宮で、香取神宮、息栖神社とともに東国三社に数えられる神社。武芸の神様、地震の守り神として広く知られ、徳川家康が奉納した奥宮、2代将軍秀忠が奉納した拝殿・本殿、初代水戸藩主徳川頼房が奉納した楼門など国の重要文化財が数多くある。

また天然記念物に指定されている約70万㎡の鹿島の森には、1000種を超える植物が生育している。 |

|

|

|

|

|

| おすすめシーズン |

| 1月 |

2月 |

3月 |

4月 |

5月 |

6月 |

7月 |

8月 |

9月 |

10月 |

11月 |

12月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拝殿と本殿の向きに注目! 北向きに建っているよ! 拝殿と本殿の向きに注目! 北向きに建っているよ!

鹿島の森の緑とのコントラストが美しい楼門の眺めを楽しもう! 鹿島の森の緑とのコントラストが美しい楼門の眺めを楽しもう!

要石の形に注目! 香取神宮の凸形に対して凹形となっているよ! 要石の形に注目! 香取神宮の凸形に対して凹形となっているよ! |

| ~ 鹿島神宮 編 ~ |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 基本情報 |

|

| ■名称:鹿島神宮 |

| ■読み方:かしまじんぐう |

| ■ホームページ:鹿島神宮 |

| ■所在地:茨城県鹿嶋市宮中2306-1 |

| ■問合せ:0299-82-1209 |

|

|

|

|

| 星★聖の名勝・史跡探訪記 『鹿島神宮』 編 |

アントラーズの聖地に建つ、鹿島神宮! アントラーズの聖地に建つ、鹿島神宮!

茨城県の南東部、霞ヶ浦と太平洋に挟まれた場所に、全国にその名が知れた、ひとつの街があります。

茨城県鹿嶋市、Jリーグ初代王者にして、華々しい功績をあげ続けている鹿島アントラーズを生み出したのが、この街です。

2002年には、カシマサッカースタジアムにて、4万人を超える観衆の下、ワールドカップが開催されるなど、鹿嶋は、今も多くのサポーターで活気みなぎる街として知られています。

1995年に、鹿島町から鹿嶋市となり、佐賀県の鹿島市との関係から、漢字が「鹿島」⇒「鹿嶋」となりましたが、アントラーズをはじめ、未だに「島」の字が付くものが多く、印象としては、鹿島という漢字の方がしっくりくる方のほうが多いのではないでしょうか。

そんな鹿嶋の街ですが、今でこそアントラーズの地元という印象が強いのですが、Jリーグ創設以前より、この街を全国区にしてきたのは、「息栖神社」(いきすじんじゃ)、「香取神宮」とともに東国三社に数えられ、武芸の神様、また地震の守り神として、古くから多くの方に慕われてきた、『鹿島神宮』でした。

森に潜む、鹿島七不思議! 森に潜む、鹿島七不思議!

人口、わずか6万人という鹿嶋市において、毎年、お正月三が日で、50万人もの方が初詣に訪れるという鹿島神宮は、伊勢神宮・香取神宮と並び、平安時代より神宮の称号が与えられた格式高き神社となっています。

元旦早朝には、天皇陛下も、この鹿島神宮の方角をお向きになられ拝される・・・というくらい由緒ある社で、創建は実に紀元前660年(皇紀元年)と言われています。

境内に残る社殿こそ、後の世のものですが、広大な敷地を覆い隠す神々しい鹿島の森は、その歴史が長いことを物語っています。

天然記念物にもなっているこの森は、1000種を超える植物が生育し、実にその広さは約70万㎡と、東京ドーム15個分に相当します。

すでに極相林状態となっているこの森は、全身に緑のシャワーが降り注いでくるという感じがピッタリで、参道を歩いているだけで、実にすがすがしい気分にさせてくれます。

森林浴とはよく言ったもので、その言葉通りの気分になれるこの樹叢(じゅそう)は、本当の意味で、森林浴とはこういうものなのか・・・と、改めて感じさせてくれる、そんな森となっています。

感覚的には、鹿島神宮の森というよりは、広大な森の中に、ポツンポツンと社殿があるという感じで、森がメインという感じが否めない鹿島神宮ですが、実はこの森には、社殿だけでなく、7つの不思議な言い伝えが残っています。

「鹿島七不思議」と言われるその言い伝えとは、

①流れていくほどに先細りとなり、終わりがわからないという「末無川」

②その年の農作物をはじめとした豊凶が予知できるという「藤の花」

③波の音が、北から聞こえると晴れ、南から聞こえると雨だという「海の音」

④伐採しても伐採しても、必ずそこから芽がでて枯れないという「根上りの松」

⑤松脂が出たためしがないという、優れものの鹿島の松で作った「松の箸」

そして残る2つが・・・

ちょっと変わった北向きの社殿! ちょっと変わった北向きの社殿!

鹿島七不思議のお話は、しばらく置いておくとして境内に向かって足を進めて行くと、他の神社同様、正面には、鹿島神宮という石碑とともに、「大鳥居」が建っています。

実はこの鳥居は香取神宮同様二の鳥居で、一の鳥居は、北浦の湖畔に建てられています。

このように一の鳥居が離れた場所にある神社は他にもあり、昔と違って決まったルートで詣でる訳ではない現代においては、なかなか一の鳥居をくぐることは難しいのですが、そんな大鳥居をくぐり、参道を進んでいくと、本殿入口に、国の重要文化財に指定されている、朱色が眩い立派な「楼門」があります。

寺社ならば、どこにでもあるようなこの眺めですが、この楼門、実はあの「助さん格さん、少し懲らしめてあげなさい!」で有名な、黄門様こと水戸光圀(みとみつくに)公のお父様、初代水戸藩主徳川頼房(とくがわよりふさ)公が奉納されたものとなっています。

大鳥居をはじめ、境内の多くの社殿や参道、それに拝殿の影で豪華な本殿が見えにくいことなどもあり、全体的に地味な印象の鹿島神宮において、唯一彩色あふれる光景が広がるのが、この楼門前です。

木々の緑と、楼門の朱色が、実に絶妙なコントラストをなしており、枝のかかり具合も程よく、美しい眺めとともに参拝者を出迎えてくれます。

楼門内には、「随身像」(ずいじんぞう)が安置されており、こちらも彩り鮮やかな像となっています。

楼門脇の手水舎で身を清め、いざ楼門をくぐり抜けると、右手に「拝殿」が見え、その奥に「本殿」が重なるように建っています。

残念ながら、鹿島神宮の本殿は、拝殿の陰に隠れ、あまりよく見えませんが、この本殿は、本家本元の徳川幕府2代将軍徳川秀忠公が、1619年に奉納されたもので、写真で見る限り豪華な造りとなっています。

そんな拝殿と本殿ですが、実はこの2つの社殿、神社には珍しく、いずれも北を向いて建っています。

北向きに建つと言えば、長野県の別所温泉の「北向観音」が有名ですが、神社でというとすぐには思いつきません。

そのことを神職に尋ねてみると、その昔、北方からの外敵に睨みをきかせる為に、北向きに建てたとのことでした。この鹿島の地そのものが、国の外れと思われていたようです。

余談ながら、現在の仮殿とは別に、長らく楼門の先、現在の拝殿前に仮殿が建てられていた時代が長らくあり、この仮殿は西向きだったとのことで、その写真も残っています。

これまたちょっと不可解な感じもしますが、興味のある方はそんな鹿島神宮の社殿の歴史を調べてみるのも面白いかもしれません。

そんな北向きの本殿に、御祭神として祀られているのが、あの奈良の「春日大社」の第一殿にも迎えられている、出雲の国譲り神話に登場する武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)です。

武甕槌大神は、建国功労の神として祀られ、前述のように、武芸の神様、決断力の神としても広く崇められるとともに、地元では、縁結びや安産の神様としても知られています。

ただものじゃない、鹿島のシカ! ただものじゃない、鹿島のシカ!

本殿から、「奥宮」(おくのみや)へと続く参道を歩いていくと、やがて左手に「鹿園」(ろくえん)が見えてきます。

日本全国、神の使い手として、さまざまな動物が登場しますが、ここ鹿島神宮では、その名のとおり、鹿がその大役を担っています。

かつて、「香島」と書かれていた漢字が、「鹿島」となったのも、この鹿たちの影響でした。

さらには、アントラーズファンなら誰でも知っている、アントラーズの名前の由縁でもある「鹿の角」(アントラー)も、ここ鹿島神宮の鹿からとられたものでした。

そして、この鹿たちは、「鹿といえば奈良公園!」と言われる、あの奈良公園の鹿のルーツにもなっている偉大な鹿たちでした。

その昔、奈良時代の767年に、当時、政権を操っていた藤原氏が、奈良に春日大社を創建するにあたり、氏神であったここ鹿島神宮の御分霊を鹿に乗せ、多くの鹿を伴なって上京していったとされており、この時の鹿が、奈良公園の鹿のはじまりとされています。

残念ながら、その当時の鹿たちの血縁は絶えてしまいましたが、逆に、現在この鹿園にいる鹿たちは、かつて連れられていった先の奈良公園より来た鹿たちとなっています。

家康公にしては、ちょっと・・・ 家康公にしては、ちょっと・・・

そんな鹿たちを横目に、一層深まる森をさらに奥へと進んでいくと、「奥宮」があります。

本殿が新しく造営されるにあたり、本殿としての役目を終えた社殿なのですが、移設されたのではなく、もともとこの場所が本殿だったということで、このことは、後で紹介します御手洗池や、本殿裏に要石があったとされる過去の文献からもわかります。

この奥宮は江戸幕府を開いた徳川家康公が、将軍職を退く年の1605年に奉納されたもので、安土桃山時代の様式を色濃くとどめる建築物として国の重要文化財に指定されています。

天下人家康公の名前から想像すると、正直ちょっと期待はずれ?の感が強い大きさの奥宮ですが、そこがまた背後に広がる広大な鹿島の森のスケールとアンマッチで面白いところでもあり、憎めないところでもあります。

しかしながら、本殿の座を退いた後のこの奥宮は、荒魂(あらみたま)を祀る宮となっており、願掛けや幸せを願うというよりは、災いの神を鎮めるためのお参りということになるのか・・・詳しくは分かりませんが、和魂のお参りとは違った、どこかマイナスをゼロに戻すような感じで、気分的には複雑なお参りとなります。

黄門様もギブアップした、要石! 黄門様もギブアップした、要石!

そんな奥宮から分かれる2本の道の先に、鹿島七不思議の残る2つの謎があります。

その1つが、奥宮の後方150mの、うっそうと茂る森の中にある、「要石」(かなめいし)です。

別名、「御座石」(みましいし)とも言われるこの要石は、信仰上は、伊勢神宮の「心の御柱」(しんのみばしら)的な役目を果たしていると言われていますが、実際に覗いて見ると、ただの小さな石に見えます。

しかしながら、この要石、実は掘り起こそうとすると、見えているのは氷山の一角で、掘れば掘るほど大きくなり、どこまでも地中深く埋まっている・・・とか、掘っても翌日には穴が自然と埋め戻されている・・・とか言われています。

黄門様の「義公黄門仁徳録」にも、七日七晩掘っても掘りきれなかった・・・と記されているほどの石で、「大ナマズの頭を押さえて、地震が起こるのを防いでいる・・・」という伝説のもとにもなっています。

「助さん格さん、何をしているのですか!」と言ったかどうかは別として、(もちろん水戸黄門は架空の物語ですが・・)、黄門様もギブアップしたこの要石、ただものではありません。

そんな要石へ向かう途中の道端には、伝説を物語るかのように、御祭神である武甕槌大神が、巨大な大ナマズの頭を押さえ付けている石像もあります。

そして要石のこの伝説により、鹿島神宮が地震の守り神として、現代でも崇められるようになっていきました。

ちなみにこの要石、香取神宮にも同じような伝説のもと存在するのですが、鹿島神宮が凹形なのに対して、香取神宮の要石は凸形となっています。

神様の心優しいサービス? 神様の心優しいサービス?

そんな要石とは対極の、奥宮の前の坂道を下った所に、もう1つの謎である「御手洗池」(みたらしのいけ)があります。

この御手洗池は、古くは参拝前に身を清めるために使われたという池で、参道の起点にもなっていた池でした。

カンの良い方は、案内図を見てすぐにピンと来たかと思うのですが、かつての参道は、この御手洗池から要石まで一直線となっており、現在の本殿や楼門が無かった時代は、この池で身を清めてからお参りするのが参拝ルートでした。

そんな御手洗池ですが、樹木に覆われたただならぬ雰囲気と、何とも言えない水面の色が、見るからに神秘的な匂いを漂わせています。

すぐ横に湧き出る「霊泉」は、どんな旱魃(かんばつ)時でも、決して絶えることの無い泉と言われており、わたしが訪れた日も、平日にもかかわらず次から次へと水を汲みに来る方が訪れていました。

そんな御手洗池に潜む最後の七不思議が、この池の水深に纏わる謎です。

それは、「子供でも大人でも、この御手洗池に入ると、水かさが乳を超えない・・・」という、言い換えれば、人の背丈によって水深が変化するという謎です。

小さな子供から、大きな大人まで、皆が安心して身を清められるように、神様が配慮されていたのでしょうか? 実に心優しいサービスではないでしょうか。

かつて、多くの方が参拝前に、身を清めていった御手洗池、出来ることならタイムスリップして、その光景を目の当たりにしてみたいものです。

鹿島七不思議をはじめ、広大な森の中に、由緒ある社殿と伝説が渦巻く鹿島神宮!

80以上もあるといわれる年中行事に加え、12年に一度の午年(うまどし)の9月には、皇室の勅使を迎え、2000人とも3000人ともいわれる大行列に、鹿島神宮の御祭神である武甕槌大神と、利根川を挟んで建つ、香取神宮の御祭神である経津主大神が、御座船とともに80隻もの供奉船で渡航の末、出会うという、壮大なスケールで執り行われる「御船祭」(おふねまつり)も行われます。

そんな神秘の森に建つ社を、あなたも一度訪れてみませんか。 |

|

|

|

|

・・・ 鹿島神宮を見た人は、こんな観光スポットもチェックしているよ! |

|

|

|

|

|

鹿島神宮(茨城 鹿嶋) |

|

| 茨城のゴルフ場予約|静岡県の初詣スポット|雲見温泉の民宿|駿河湾NAVI|GMOクラウドの評判 |

| -鹿島神宮のPR- |

~ ♪にっぽんコロリン!ここ最高! 茨城県旅行観光ガイド『鹿島神宮』~ |

|

|

|

|

― 国内旅行観光ガイド 『名勝・史跡★百景』 ―

ホームページ内の写真や記載内容の無断転用を禁じます。

Copyright(C) Takashi Hoshi. All Rights Reserved. |

|